子供が絵を描く動機

【Logo】StudioChedanロゴマークデザインのプロセス

【書籍】NOSIGHNER「デザインと革新」

ソーシャルイノベーションデザイナーという肩書きの太刀川さん。ニュートラルに物事を観察して、社会に変革を起こせるようなデザインを!目に見えていない価値をビジュアル化するというミッションを掲げて活動をしていらっしゃるデザイナーさんです。

分解すれば理解出来る

「分からないことに出会ったら、まずは要素を分解して、抜かした段階はなかったか、順を追って理解しようとしてみてください。」

例えば、スケッチが上手くなるコツも、各プロセスを分解して、各工程のスケッチ段階という要素を1つ1つ体得していくことで、表現力が少しずつ向上していきます。モデリングについても、物作りに関しても同じです。各プロセスの基本ベースを1つ1つクリアにして、小さな問題を解決していくことで、大きな問題も解決していけるはずです。めちゃくちゃうまい絵一つでも、こんなに描けて羨ましいなぁ。自分にはできないなぁとすぐに諦めてしまうのではなくて、そのプロセスを解体してみてみると、以外と基本に忠実だったりします。スケッチの話に戻ると、モノトーンとハイライト、映り込みなどの表現技法一つ一つが組み合わさって、リアルな絵が出来上がっていたりします。完成された絵だけをみているとわからないですが、具体的にスケッチが上手いなぁという人の描き方のプロセスを追ってみると、どんな基本をベースにしているかがわかるようになります。順を追って描いていけば、結構簡単に描けるものです。やはり分解、解体から始まります。

センスとは才能ではない プリンシパルだ

「ノイズの中で安易な選択に流されず、定めたプリンシパルを徹底する美意識」

僕の考えと多少差はありますが、共感。「ノイズの中」というのは、いろいろやりたい、あの人みたいに、あの人も良い、みたいな誘惑ですね。ロールモデル(目標)となる自分のイメージを鮮明化させられるかどうか。なかなか鮮明化までは行きませんが、自分が価値があると考えている分野やキーワード、思考エッセンスなどは誰にも左右されない揺るぎないプリンシパルとして大事に持っておく必要があります。物事や仕事に対する考え方、コミュニケーションのあり方、デザインの大切にしているプロセスなど。それら1つ1つを磨いていけば、それが自分にしかないセンス=特異分野になってくるんだろうと思います。最初は誰かの思考を追っていくわけですが、それはあくまで自分としては仮説であって、自分の考え方ではなくて、実践を通してその仮説を検証していく必要があります。このブログではしばらく、仮説検証を繰り返しています。自分の血となり肉となった言葉とイメージが最も大切なプリンシパルになると考えています。誰にも左右されない、自分の経験から来る言葉を最も大切にしていきましょう。

定義を言葉に凝縮する

「自分にとってのデザインの定義」

この項の内容は僕にとっても大切にしたい内容が書かれていました。デザインって何なの?と常に考えているわけですが、それを言語化するかしないでデザイナーとしての自己成長率も変わってくると考えています。だから僕の場合はブログで言葉とイメージをセットにして、抽象的な概念を具体化してみたり、サイン化してみたり、図解したりしながら、構造的に理解しようとしているのかもしれません。今の自分が考えるデザインってどういう事なのか、それがわかるまでは。

違和感に敏感に正直になる

「「まぁこれくらいでいいかな」というアイデアが、本当に良かった試しはありません」

違和感を意識してみて行くと、業務改善アイデアに繋がったり、提案アイデアが果たして本当に良いアイデアといえるのか精査をする時に役に立ちます。日常で感じる違和感や、お店に入って感じた接客や対応の違和感などは、個人差はあると思いますが、みなさんお持ちではないでしょうか。その微妙な違和感に気づいて、キャッチして、深堀をして行くことで、新たな価値を生むサービスやデザインを提案していくのが、プランナーであったり、デザイナーの役割だと思います。

僕の場合は違和感を感じたら即メモを取っておき、後から内省を繰り返したり、違和感はそもそもどこから来ているのか分析したりすることが好きです。男性視点で感じる違和感、女性視点、独身、既婚者、年齢、職種などでも、感じる違和感は千差万別だと思います。また、誰もが感じる違和感、ごく少数の人が感じる違和感もあります。芸術家が感じる違和感は、後者にあたります。

提案デザインの違和感をキャッチする為に僕がやることは、すぐ隣にいるデザイナーに見てもらうことです。初見でパッと見たときの感想を聞く。そうすると自分の中ではしっくり来ていても、他の人の意見をヒアリングすることで、気づいていなかった違和感に気づく事ができます。その違和感の原因を探り、改善していくと、パッと見たときの印象というのは随分変わって来ます。

また、デザインを検討する上で1つの指標にしていることがあります。

その日に良いと思っていたアイデアについて、次の日に見て見ても良いアイデアと思えるか、良いデザインと思えるかどうか?

人間集中して1つの課題に取り組んでいくと、自然と自分のアイデアやデザインを正当化しようとして、脳が自動的に「このデザインは良いデザインだ!」という方向へ調整をかけていくような気がしています。果たして本当に良いかどうか、冷静な目でじっくり見てみる時間も必要だと考えています。気付く眼が大切ですね。

自分が欲しいものをつくる

「妥協せず、自分が欲しいものになるまで磨き続けることができれば、リサーチに頼った判断よりずっと正確な答えが出てきます。なぜなら、僕らは僕らが思うよりもずっと似ているから。」

まず「妥協せず」というところが最も難易度が高いと思いますが、まぁ、これでいいだろうという判断ではなくて、経験上ですが、とことんまで納得できるところまで練り上げた提案物は、割とすんなり通る事が多いと思います。

他社はモックを作っているぞ!紙面だけで大丈夫か?とか他の動向を意識し過ぎて、体裁を無理やり合わせようとすればするほど、上手くいかない事が多いです。だから、僕もリサーチは、必要最小限で良いと考えています。提案アイデアに類似したものがないかどうかをリサーチする程度かと思います。リサーチに時間を取られて、アイデアを考えたり、デザインを考えたりする時間が削られてしまうようならいっそのことリサーチしない方が良い。

それよりも拘りを深く掘り下げて、これ本当に素晴らしいアイデアで、世の中に出たら本当に良いと思いませんか⁉︎と自信を持って説明出来る方がよっぽど説得力があります。その為に細部に拘る。造形美に拘る。納得いくまでとことん。誰もみていなかったとしても、拘りたいポイントは崩さない。そんな主観的な思い込みに熱があれば、その熱は伝染していきます。動いてくれなかったあの人もひょっとすると熱っぽく語れば動いてくれるかもしれません。

「自分と作品との距離を適切に離し、客体化する」

冷静になってみつめる眼を持っているかいないかが、プロとアマの違いでしょうか。僕の経験上ですが、熱い目と冷たい目の両方の目で自分の作品を見てみる、つまり、主観と客観の両方の行き来を繰り返していくことで作品は洗練化されていきます。熱い時はとことん熱くなって燃焼しきる。一方、一旦熱くなった頭をキンキンに冷ましてから、冷静に見て見る。冷たい目で違和感に気付いたら、そこは正直に治して、また熱くなる。

このヒート&クールをサイクル化していくことで初めて、洗練されたアイデアやデザインが産まれてきます。尊敬するあの人にみてもらったらどう思われるだろうか?パートナーだったら?子供達だったら?と視点を切り替えていくことで、自分というものから脱して、客観的に評価が出来るようになってきます。ブレストでは批判厳禁で、とよくルール化されたりしていますが、僕はそのやり方はある側面から考えれば、間違っていると考えています。ある側面というのはアイディアを収束=絞り込んで、統合化していく段階では、ということです。批判や否定がないアイデアやデザインのみが残れば、それは無難なアイデアであったり、デザインに終息します。

批判や否定があれば良いデザインかというとそうでもないですが、圧倒的なデザインであれば、誰も文句のつけようがないくらいレベルの高い次元に行っているので、それはそれでありですが。そんなアイデアやデザインを毎回アウトプットするのはなかなか難しいと思います。批判厳禁のブレストで、違和感が残っていても言わずにスルーして賞賛することは自分に嘘をついていることになりますし、提案者に対しても失礼だと思います。思ったことを正直に言い合えない、空気を読んでブレストする会議で、革新的なアイデアが出るわけがありません。みんなの合意形成を取ったアイデアが果たして革新性があるでしょうか。否です。

【デザイン思考】ビジュアルコミュニケーションという方法について

【Sketch】炎の描き方

【マイプロ工房】マイプロジェクトとマイコミュニティを複数持つこと

僕は企業に正社員として勤めながらインハウスデザイナーをしているわけですが、それと同時にいくつものプロジェクトやコミュニティに参加したりしています。なぜ参加しているかといえば、純粋に面白いからですね。それと予測としてですが、今後、僕たちは自分ごとをプロジェクト化して進めていける生態系となるようなコミュニティを複数持つことになるのではないかと考えているからでもあります。僕の場合は、以下のようなプロジェクトが進行中で、ネットを通じたサロンやコミュニティ、オープンプラットフォームなどにも参加しています。すぐには芽が出ないかもしれないけど、小さなことでも提案し、アクションしていけば、同じような考えを持っている人たちの役に立つようなアイディアやデザインを提供していけるのではないかと考えて、複数のコミュニティーに入って、共創しています。人と人がつながり、大きな輪になり、お互い影響を与えながら、切磋琢磨しつつ、何かの問題なり、課題なり、テーマなりに、一緒に取り組んでいくようなプラットフォームが今まさにあらゆるところで産声をあげているような気がしています。

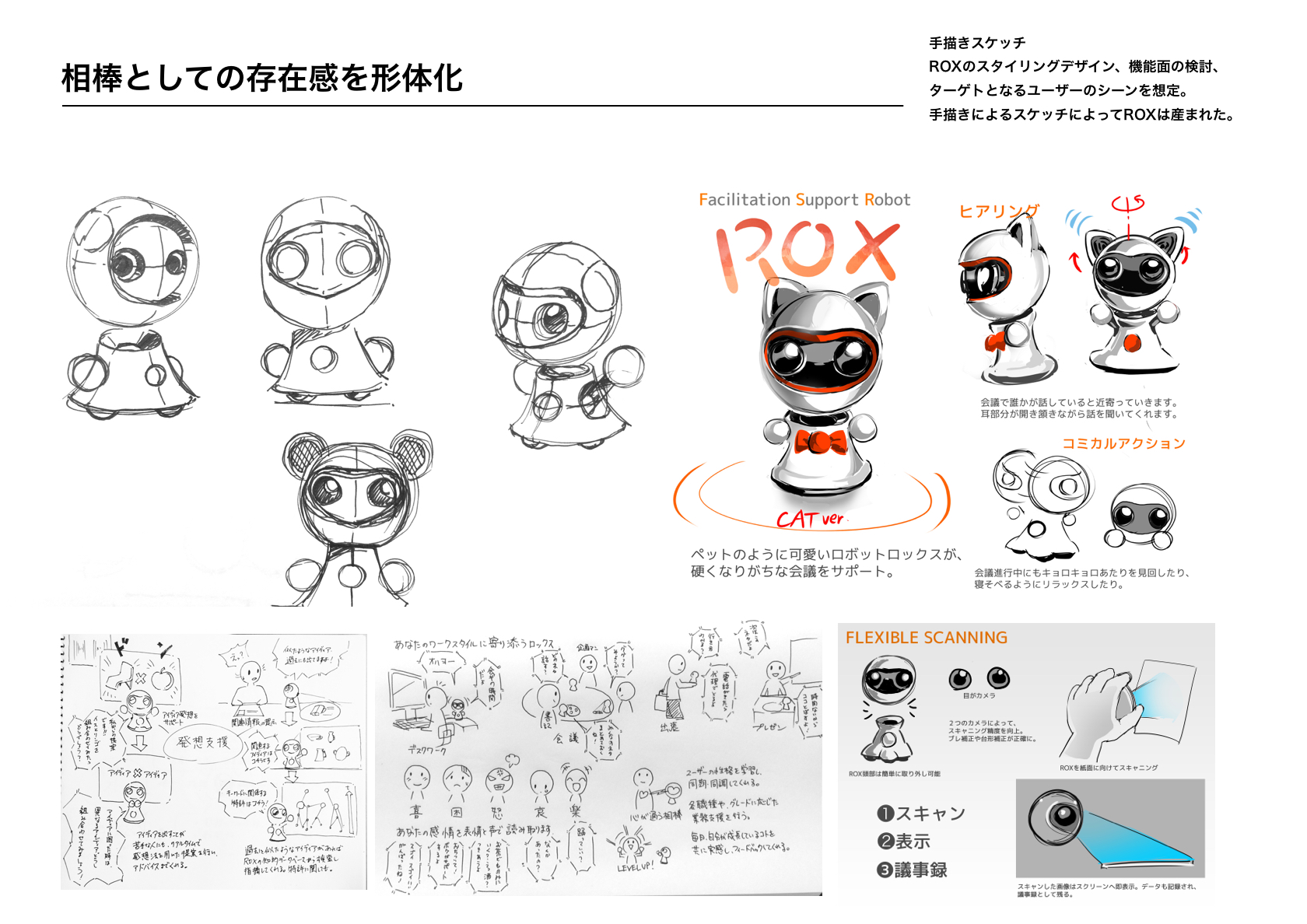

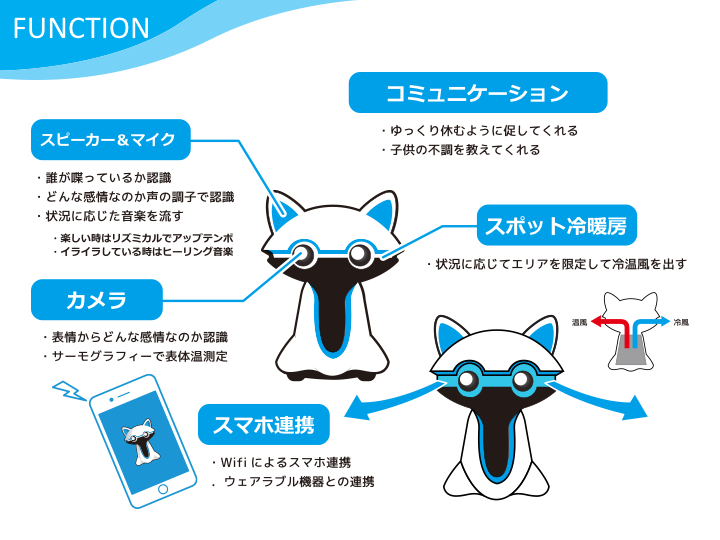

1.ROXプロジェクト

クリエイティブコミュニケーションロボットの企画開発プロジェクト。富士ゼロックスさんの新規事業として去年Wemakeで選ばれたコンセプトを価値検証からモックアップ製作、駆動試作まで行なっているプロジェクトです。僕はデザイナーとして微力ながら参加しています。プロジェクトリーダーである大川さんが発足した大手企業の横のつながりによるオープンイノベーションプラットフォームであるoneJapanでもプロジェクトが繋がり始めています。あらゆる社会問題を解決するためにCollective Imapctを起こすことをミッションとしているOneJapanの代表作品として、創造性を発揮するためのコミュニケーションロボットをなんとしても実現したいと考えています。日本人は創造力や発想力が海外に比べると弱いという印象がありますが、そうではないと考えています。縦割り社会に亀裂を入れて、横のつながりにより、革新的なアイディアやデザインを次々に産み出す為に、このロボットが大活躍してくれることでしょう。

2.虹色パラシュート

3. SKD(Social Kids Design)

子供の想像力や経験を育む為のデザインとはなんだろう?という問いから実験的に考察を始めたプロジェクト。まだ構想中ですが、子供達が将来、自ら考え、行動し、前向きなライフデザインを描けるように願いを込めています。創造性を促進する教育方法やツールの提案から開発、大人が子供と向き合う為のコミュニケーションデザイン、子供が安心して暮らせる社会システムを、デザインの力でよりよくしていくことを目的にしています。僕とっては子供達が毎日楽しくワクワクを忘れず、暮らせるよう、SKDを通じて二人称のデザインに取り組んでいきたいと考えて、このプロジェクトを発足します。

4.シゴトサロン

友人Readmasterさんが主催しているサロンに招待され、サロン内で遊ばせてもらっています。シゴトを0から1にステップアップする為の知見の共有や、実際に取り組んでいることなどを紹介し合い、サロン内で何か新しいシゴトにつながるきっかけとなる動きをしていきたいと考えているところです。自分の内側から出てくる問いかけや、やりたい事をキャンバスに描きながら、同じように何か始めようと思っている人達と切磋琢磨していけたらと考えています。

5.WEMAKE

モノ作りの民主化をコンセプトにしたオープンプラットフォーム。A(エース)が主催運営。ネット上でアイディアやコンセプトを投稿出来、 WEMAKE登録者同士でチームを組んだり、メーカーとのコラボレーションにより、イノベーティブなアイディアやデザインを産み出すことを目的としている。ごく一般的なデザインコンペとは違い、大手メーカーにもメンターが付き、投稿者とメンター、登録者と共にディスカッションを重ねて、アイディアをより良いモノにブラッシュアップしていくというユニークなプロセスが特徴。makepointというプロジェクトへの貢献度によって支払われるPoint制度も特徴の一つ。現在takebonのMakepointは約3000Point。おそらく上位に入っているはず…。このプラットフォームやアイディアを考えることが好きな人や、モノ作りの議論をしたい人にはうってつけのプラットフォーム。毎回プロジェクトごとに学びがあるし、横のつながりも出来やすいので、なるべく公募されたプロジェクトは参加することにしています。

6. Innovation Cloud

博報堂が主催するイノベーションアイディアプラットフォーム。大手メーカーから出されるお題に登録者が800文字程度の文章でアイディアを提案するというスタイル。僕はデザイナーなので、イメージ優先になりがちなところがありますが、このイノベーションクラウド上では、文字のみで意図を伝える必要があり、毎回四苦八苦しながら、アイディアをひねりだしています。アイディアの特徴やウリを要領を得た回答として、第三者へ伝えなければならず、言葉を組み立てる訓練にもなります。参加したお題に対するアイディアは10案以上考えることで、言葉とイメージを繋げるトレーニング材料としてとても良いプラットフォームです。

7.Coconala

CoconalaやLancersなどでも活動しています。coconalaでは、ファンになってくれた方は26人。ありがたいことです。出品数は14件。実績は58件。評価数は43件。ランクはマスター2。coconalaでは中堅どころといったポジションだと思いますが、毎回学びがあり、本業にも良い影響を与えてくれています。視覚表現の研究を実践する場として格好のプラットフォームになっています。ロゴマーク、イラスト、プロダクト、アイディア提案など、デザインを主軸としている僕にとっては欠かせないプラットフォームの一つになりつつあります。

8.Lancers

lancersでは、実績は未だ2件止まりです。1件はロゴマーク。IDXというロゴマークが採用になっています。Lancers×カブク×本田技研のコラボレーション企画で一件コンセプトカーのデザインが採用となっています。Lancersはたまに面白い企画があるので、見逃さずチェックしているような状況です。

9.今後登場するであろうコミュニティとは?

同時的に共働出来る開発プラットフォームが数多く登場してくることになるでしょう。プランニングからコンセプトメイク、アイディア展開、デザイン展開、デザイン戦略、販売企画、広告計画など。一つの企業に所属して、その企業内で完結できるようなプロジェクトではなく、企業や組織に囚われずに、有志が集まって、お互いの特異分野を持ち寄って、一つのプロジェクトチームを組んで、問題解決に当たる。そんな生態系が生まれてくるのではないかと予測しています。そんな生態系の中で、デザイナーの役割は、プロジェクトの共通認識となるコアなイメージを鮮明化し、あらゆる情報とアイディアを編集統合化して、一つの道筋を立てて、行動に移していく。そんな役回りをすることになると考えています。企画編集戦略家=デザイナーだと思っています。

プロジェクトの対象となる事柄ももっと身近な所から発生していきます。金銭的な利益獲得のためのモデルではなく、人の役に立つ貢献型モデルにシフトしていきます。子供がいる家庭であれば、子供の成長段階によって発生する問題や悩みなどを共有する小さなコミュニティが地域ごと、学区ごと、町ごとに創られます。ネットによって誰とでも繋がるコミュニティではなく、リアルに小さく繋がるコミュニティがあらゆる所に点在しているイメージです。今まで当事者は悩みがあっても相談出来ない事が多く、役所や企業の相談窓口はありますが、なかなかピンポイントで相談解決出来るような窓口ではありませんでした。そこで、当事者同士がお互いに相談し合い、悩みを共有し、そこにあらゆる専門家が集まる。そんな生態系が生まれてくることになるでしょう。

【デザイン思考】問題解決プロセスとその発想法について

【アイデア工房】創意工夫した知恵を共有する効果について

シゴトクリエイター大橋のアイデア生産工場プロセス

【Modeling】ModoのMeshFusionを活用したROX耳付きモデリングについて

meshfusionは、今までCGモデリングでは出来なかった乗算、減算など出来て非常に便利な機能です。

【Coconala】現状のサービスを再考してみた

【デザイン工房】Co-Labo-MAKERピッチプレゼン資料

Co-LABO-MAKERはどんなサービス?

やりたい実験があるのに機器が高すぎて、

その機会が与えられていない人達がたくさんいることが問題であり、

機器を使いたい人と持て余す人の壁がある。

Co-LABO-MAKERを利用すれば、この両者をマッチング出来る。

やりたいことがある人は機器を探して見つけ出すことが出来る。

技術や機器を持て余している人はCo-LABO-MAKERに登録して、持て余している資産をシェア出来る。

シェアリングエコノミーでオープンイノベーションを加速

このような実験機器のシェアリングが可能になれば、本当に実験をしたいと思っている人と実験施設や機器をつなげていく事ができるようになります。例えば、ROXプロジェクトを、コラボメーカーを使って、AIシステムとロボット技術を活用して具現化していけたら開発がよりスムーズになるかもしれません。

富士ゼロックスの大川さんが発起人のONE JAPANにより人がつながり、空気が出来て、古谷さんのCo-LABO-MAKERにより技術が繋がる。やりたい研究が出来る。やりたいモノ作りの裾野が広がる。そんな可能性を秘めた本プロジェクトに今後もデザイナーとして共創していけたらなぁと思う次第です。

【Sketch】物を観察する眼 自由自在に形を捕まえる為の「手」を鍛えることが出来る方法

Tools Academyで学んだモノトーンスケッチとハイライトスケッチ

スケッチを描くことは得意な方ですが、スケッチのワークショップを社内のデザイナー向けに開催したことがあります。ここで紹介するのは、ToolsAcademyで学んだ【モノトーンスケッチ】と【ハイライトスケッチ】手法です。物を捕まえる方法の一つです。物の陰影を表現する事で、立体が浮かび上がってきます。各工程を分解して、スケッチを描きます。自分の好きな物を題材にして、手で感触を確かめながら、描くことで、その物の特徴を掴んだ描き方が身に着きます。絵が描けなくなった時は、この基本に立ち返ることで、造形思考を深めていくことが出来ます。例えば、メッキの質感や角のアールの表現を観察しなが手を使って触覚を視覚に変換し、描写しながら試行錯誤します。上のスケッチはデザイナー向けに行ったワークショップの成果物の一部です。やり始めの頃はみんなピンと来ない感じですが、スケッチの描き方はここから始まるということを、体験して自分でやってみて分かって欲しかったのです。僕が目からウロコが出た基本トレーニングです。みなさんも是非、好きな物を横に置いて、眺めたり、触ったりしながら、描いて見てください。

物の陰影を観察することで見えてくること

物が置かれる環境を変えてみて、その陰影の着き方を観察し、スケッチの表現の方法として取り入れることで、物の存在感を高めて行くことが可能となります。プロダクトデザイナーのスケッチ表現には欠かせないのが、環境の設定です。特に家電やカーデザインのカタログなどを見る時に照明の当て方一つで、その製品の見せたい部分をクローズアップすることが可能です。昼時の窓際に置かれた物なのか、夜の暗闇の中に一筋光が当たっている状況なのか。物の見え方にどのような変化があるかをじっくり観察してスケッチすると、スケッチ表現力がぐんと上がります。光の反射ひとつをスケッチで描くには、物を観察するしかありません。僕も少しずつですが、いろいろな物観察しながら、スケッチの表現方法を模索し、今に至ります。

例えば炎の表現。炎の揺らぎ方やランダムに燃え盛っている炎を造形表現するにはどうすれば良いか?僕もかなりの回数炎は描いてきました。優秀な造形師に学ぶこともありました。炎の一つの面の揺らぎ方やうねり方一つとっても、どの断面形状は千差万別です。そのうねりひとつの面を10秒で描写できるかどうか。その表現手法を会得するにはやはり、このモノトーンスケッチとハイライトスケッチを鍛錬していくしかありません。これが基本です。故加藤雄章先生に教わったことです。本当に懐かしい思い出ですが、思い出に終わらせることなく、次代のデザイナーが自由自在に鬼に金棒のスケッチを描けるよう、このブログにも書き留めておきたいと思った次第です。

【Idea03】ヒヨコボタンに代わるパカパカボタンを創ろう

ひよこボタンが一時期話題となりました。バスや電車などで、子供が泣いたり大声を上げて周りの人に迷惑がかかってしまっているのではないかというママに向けて、ピヨピヨと鳴くひよこボタンを押すというものです。

イノッチが某番組でアイディアを提案して話題になったやつですね。スマホアプリにもなってるみたいです。良いですよ、お気にせずという温かい見守りコミュニケーションの一つの手段ですね。

見守りの意思を伝えるのはとても素敵な事だと思いますが、逆に注意したい時って無いでしょうか。おいおい、何してんだよっていう時ですね。直接注意出来る人もごく少数派でいるとは思いますが、普通は見て見ぬ振りになってしまうと思います。

昨日とある大学病院に行った際の出来事。子供が散らかした病院待合室にあった絵本などを、お爺さんが片付けていました。ママは何をしていたかというと、片付けを手伝うわけでもなく、携帯を触っていました、そして、「良いよ。そんなの。適当にしておけば。」

...おいおい。それで良いのか。ママさん。

公共で利用する絵本を散らかしたままで良いわけが無いでしょ。子供はそんな親の姿を見て育つんですよ。だからあなたが...........

といろいろ言いたい事があると思いますがなかなか言えませんよね。

そこで、こんなアプリがあったらどうかと。

馬と鹿が楽しくパカパカと踊るボタンを考案します。パカッパカッ!と軽快な音が鳴るとアプリです。

カラスの阿呆ボタンというのも考えましたが、明らかに直接的に非難するのも逆効果な気がして、バカとは言わないけど、パカパカと音が鳴ると、何だろう?くらいで丁度良いかなぁと。知ってる人は知ってるくらいで。共感した人同士でパカパカやっても良いと思います。

マナーの悪い人は多いですが、子供としっかりと向き合っていない人も多いのが気になり、パカパカボタンを発案してみました。そうであることが普通というのではなくて、周りから能動的意識を変えていくような仕組みを楽しくやれたら良いなぁというアイディアです。パカパカがバカバカになれば、親バカということになります。そんな変化も楽しめるような世の中になって欲しいなぁという願いを込めて。

【Idea02】wemakeが試みた問題解決型プロジェクトから見るこれからのオープンプラットフォームのあり方について

■wemakeによる熊本支援プロジェクト

熊本震災直後、wemakeユーザーのナカスタツヤさんが被災され車中泊を余儀なくされたという一報と共に、山田歩さん宛にwemake上で熊本震災プロジェクトが立ち上げられた。このプロジェクトは未完のまま終了したが、このプロジェクトから学べることがあったので、記録に残しておきたい。現場へ行くことはできなくても、何か出来ることをやりたい。被災地で困っている人がたくさんいる。車中泊を余儀なくされる方の心境、悩み、いやそれ以上の混沌とした問題が山積みだったと思う。そんな中でナカスタツヤさんの呼びかけに応じて熊本震災プロジェクトを立ち上げたwemake。「何か出来ることが無いか?」という疑問からこのプロジェクトは始まった。

■誰もが知恵を出し合うプラットフォーム

車中泊を快適にするための湯たんぽというアイディアがあり、それを具現化する為の受け皿を作ったwemake。なかなかマスコミの報道だけでは見えてこない切実な問題。問題を傍観するのでなく主体的に行動を起こしたり、頭を使ってアイディアを練ったり、日本全国みんなが少なからず小さなアクションを起こせば、現実は変えられるかもしれない。一人だけの力では出来ないことも、みんなの英知を結集すれば問題を解決出来るかもしれない。そんな想いがwemake代表の山田さんにはあったのではないだろうか。これからの日本にとって最も必要な問題解決の為のプラットフォームを創り出そうとしていたのではないかと思う。We makeというネーミングからもそうあってほしい。

■Wemakeが進化するとどうなる?どうなって欲しい?

wemakeは、企画者、デザイナー、設計者、研究者、一般の方々がそれぞれ集まり、お互いの知恵を結集してアイディアを出すプラットフォームである。現状は大手メーカーから出されるお題に対してアイディアやコンセプトを提示する仕組みとなっている。僕は、さらにここから発展して、一人の当事者が抱えている問題を発見し、その問題を解決する為のアイディアやデザインを提案し、実現していく為のプラットフォームへと成長することを期待している。

■問題解決型オープンプラットフォームへの進化

wemakeの現状は【大手企業の悩み】を解決する為のプラットフォームである。大手企業の経営者や新規事業を担当する方がオープンプラットフォームを利用してアイディアを公募しプロジェクト化していく。そこには販売をすぐにしたいという【営利目的のプロジェクト】もあれば、10年先のライフスタイルや価値観にあったアイディアを公募する【未来思考型プロジェクト】などもあるが、基本は【ビジネスとして成り立たせたい】という思想がある。最終的には利潤追求型プロジェクトでありたいというメーカーからの依頼趣旨や意向があるはずだ。

一方で、熊本震災プロジェクトは他のプロジェクトとは異質であった。各個人が抱えている目の前の【問題を解決する為のプラットフォーム】というステージだったと考える。一人ではどうしようもなく、とてつもなく大きな問題。解決不能に見える問題にこそ焦点を当てて欲しいし、その一つの実験がナカスタツヤさんが提案したものだったと思う。熊本震災プロジェクトがそうであったように、問題解決の為のプロジェクトにはリソースや資金が必要だったが、その出資金や実際に実験を行う設備や人手が明らかに足りなかった点が反省点だと感じている。

実証実験は、現場にいる当事者リーダーと、大手企業がそれぞれのリソースを出し合い、実験を繰り返す為の環境と人が必要だろう。実験は実況中継され、wemakeユーザーみんなでブラッシュアップしていけるような、仕組み化が求められる。その為の軍資金をクラウドファウンディングや大手メーカーから出資を集め、プロジェクトの実証実験資金としたい。応援するファンと提案する登録ユーザーが主体的にプロジェクトを動かしていけるような支援が求められるだろう。

■ビジネス型と問題解決型プロジェクトの図解

上図の上段がWenakeを図解したものだ。下図は熊本震災プロジェクトから見えてきた、問題点などを参考にしつつ、問題解決型プロジェクトをどううまく動かすか?を図解してみたものになる。メーカー主導型プロジェクトとは違い登録ユーザー自らが抱える問題を発見し共有しながら、その問題解決を支援するメーカー、運営者。登録ユーザーどうしで解決となるアイディアを模索し、企画を立てる。計画はメーカーやクラウドファウンディングなどで資金調達を行い、実際に企画デザイン設計まで行い、試作や実証実験を繰り返す。

このようにして、プロジェクトを動かしていくような仕組み化が出来れば、社会問題や個人の問題など、今まで焦点が当てられてこなった問題を解決していく為のプロジェクトを動かしていけるようになるのではないだろうか。

みなさんはどう考えますか?

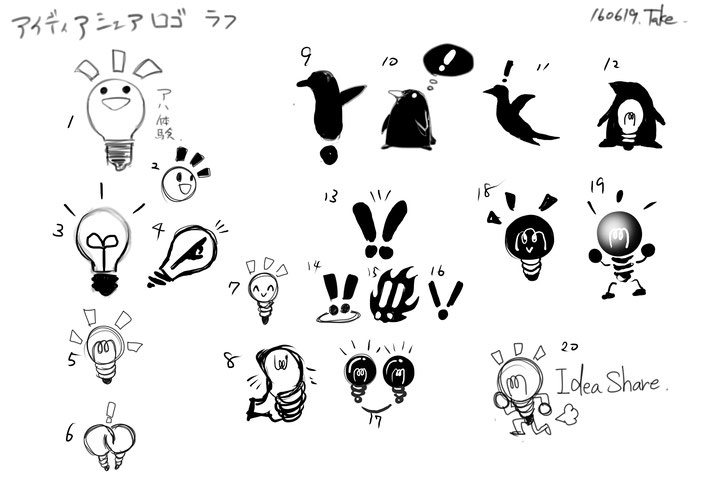

【Logo】アイディアシェアロゴマーク

【Illust】背景込みのキャラクターデザインの描き方

普段イラストを描く時にどんな流れで制作しているのか、一通りの流れを順を追って説明してみたいと思います。イラストレーターによって描く方法は千差万別だと思いますが、私なりに工夫して今のやり方になっていますが、まだまだ改良の余地もあると思います。このブログに記録をしておき、より良い表現方法の模索や探索を繰り返す中で、3年先にみたら、たいしたことない内容かもしれませんが、イラストレーターの卵や、キャラクターを描いてみたいと思っている方などに、参考にしてもらえたら何よりです。

僕は普段ココナラを利用してイラストを描いています。ほぼ趣味ですが、個人のお客様と繋がりながら、誰か他人の頭の中のイメージを具現化していく過程プロセスがとても面白く、楽しく、何より直接お客さんに喜んでもらえたり、満足してもらえたりするのが醍醐味の一つです。

では早速!

今回の依頼は、キャラクターのモチーフを提示していただき、フリースタイルの提案から始まりました。まずは手描きでポージングや構図を数案描いていきました。

アサシンキャラクターのラフラフスケッチ。イメージはネット画像キャラクターのような感じとの指示をいただき、ポージングや構図のバリエーションを展開して、イメージ擦り合わせを行いました。ここでは、Cがお好みとのことで方向性を選定。動きのあるキャラクターがご要望とのことだったので、より動的なものにリファインをしていきます。

全体のバランスをとりながら、ラフスケッチを作成してみました。イマイチ動きが無いし、まとまり感がない状態でしたが、一旦進捗としてイメージが合っているか依頼主様へ確認させて頂きました。その結果、刀が長すぎるので短刀に変更。服装の詳細なご指示も頂きリファインすることに。

上記の修正内容や顔などバランスを整えながら、線画を仕上げました。ラインスケッチはこんな感じです。ClipStudioのGペンでガリガリ。ラインの描写再現性が良く、気持ち良いラインが描けます。CSは手放せません!

黒ベタで塗り塗り。部分的に光が当たりそうなところはほわっと消す。ここ最近はまっている描き方ですw

プロダクト系のスケッチでも肝になるのはやはりモノトーンでのスケッチ表現です。

白黒でどこまで面を描けるか。僕もまだまだですが、修行あるのみですね〜。

こんな少しずつ影入れていきまーす。

裏から光が当たってる感じですね。

背景は工場にしたいとのご要望を頂き、ラフで背景を描いてからイラレで素材を作成しました。配管と地面ですね。

グラデーションまでイラレです。

看板や金網などディティールを加えていきます。細かい作業ですが、完成クオリティを高めるために、コツコツ素材を作っていきます!

肌塗り、グッと引き締まりますねー。

キャラクターにスポットライト当てて、奥からも光を挿入。必殺のレイヤー効果「覆い焼き発光」

この覆い焼き発光を入れる入れないで光の表現具合がググっとリアルになり、空気感が増します。

最終完成です!

依頼主さんからは気に入って頂けて安心でした!

みてもらうまでは毎回ドキドキですが、満足してみらえると、すごく安心します。

また次も頑張ろう!となりますね。とにかく視覚表現手段の一つとしてのイラストレーションの技は

もっともっと磨いて行きたいと思っています。

イラスト描くといろんな表現の研究しつつで面白いですねー。

純粋に楽しいです。皆様からのコメントなどお待ちしております!

【体験】ファンを楽しませる仕掛けに拘るという事を学んだライブ Crossfaith in Zepp NAGOYA

zepp NAGOYAでCrossfaithのライブを観に行ってきました。初めて生で観ましたが痺れましたね。特に際立っていたのが演出。構成が上手い。Crossfaithはプロのエンターテイナーでした。Crossfaithは海外でそのライブや楽曲が注目を浴び、逆輸入で日本でも人気が出たバンドです。今年一発目のライブが名古屋で開演。

アルバム「XENO」の楽曲「Devil’s Party」と「raise your voice」は、とても思い入れが強い楽曲です。あるプレゼンテーションのサウンドの参考にさせていただいた事があります。その曲を目の前で体感して、背筋が凍り身震いするぐらいの感動と衝撃を味わう事が出来ました。

■演出の拘り

音楽と完全に同期する照明は、その場の空間にいる人達を一体感に包んでいました。レーザー光線の表現方法も画一的なものではなく、音楽に合わせて表情やリズム、表示される映像が毎回変わる凝りようです。スポットライトの当て方で明暗の区切りや色を明確にして、ライブ空間のその瞬間にどのような効果をもたせたいのか、細部まで設計されている印象を受けました。音と光と観客の一体感のあるライブ演出。

■ファンにどうやってメッセージを伝えるか?

MCも変化に富んでいました。毎回照明の当て方や、バックに流す音などにも変化をつけて、何をメッセージとしてファンに伝えたいのか、デザインされていました。楽曲を作ったクリエイターとしての強い想い。Crossfaithとしての方向性を示す力強い言葉。ファンを愛するメンバーの姿勢。何よりファンを楽しませるための仕掛けが企画デザインされている事が非常に勉強になりました。音楽を聞いてもらい、ライブに足を運んでもらい、楽しんでもらい、ファンになってもらう。そうでないと、自分達の存在意義は無くなってしまう。そのためには自分達の力を120%出し切ってライブをする。そのための演出方法は相当練りに練られて作り込まれたものでした。最高のエンターテイナーだと思いました。プロとしての拘りを圧倒的にみせつけられたライブでした。

翻って自分のデザイナーとしての活動は?

しっかりとファンの事を考えられているか?

目指すべき方向性は打ち出せているか?

細部まで拘ったデザインや演出、プレゼンテーションができているか?

お客さん視点で、楽しめる構成や演出ができているか?

自分が良いと思うものをその時の120%の力を出しきっているか?

そんな事を振り返るためのきっかけとなるライブでした。

まだまだ足りない気がします。でも、もっといけるはずです。

今年はTakebonのビジョンや価値を明確に打ち出していきます。

■間をデザインする演出家

久しぶりのライブはいいですね〜。随分前にVJをしていたことが懐かしく思いおこされました。MotionDiveやFlashを使い、ロゴマークを製作し、日本の中心名古屋で活動するバンドが集まったライブ「C.O.J the center of japan」。デザイン的な企画構成を友人のバンドマンと一緒に創り上げました。待ち時間も楽しんでもらうために、映像と音楽をMotiondiveで流し、各バンド開始前にはバンドの紹介ムービーをkeynoteで流し、終了後には物販紹介を挿入したり。間をデザインする事をVJ経験で学んだ気がします。

ライブ空間をデザインする演出家に学ぶ事はたくさんありました。

今回のライブは別格ですが、またVJやってみたくなりましたね!

あ、ちなみにこんなんですね。まだこの頃はTAKENOKOでした。楽しかった思い出です。

【Idea01】救急病院における待合室のあり方

あけましておめでとうございます。

今年は、マイプロジェクトをとりあえずでもいいから動かしていくという事を目標にしています。

そこで、日々自らが体験した事の「問題の発見」から「アイディアの創出」までを、

複数回サイクルを回して考察をしていきたいと考えています。

ちょっとした些細な事でも、自分が感じた事は他の人にも共感してもらえるような問題だったりします。

その問題をスルーするのではなく、問題として取り上げ、その問題解決をするには?

という発想で、アイディアやデザインを考えていくこと。

みんな感じてるんだけど、じゃあそれをどうしたら良い方向へ変化させられるか?

具体的にアイディアを考案してみて、できることは試してやってみる。

意見を聞いて見る。専門家に聞いて見る。

一歩踏み込んで考えて、アイディアをストックしておきたいと考えています。

■救急病院の待合室の問題点

今年の1月1日元旦の出来事です。

「A型だったわぁ〜。」

お爺さんが家族と電話をしている。

その横をすり抜けるように赤ちゃんを抱っこした女性が避けていく。

元旦の救急病院の待合室は混沌としていた。

高熱でダウンしている人、酷く咳き込む人、

インフルエンザA型だったと家族と電話している人。

ウィルスだらけである。

飛沫感染する可能性があってもマスクをしていない人も。

子供連れの家族もたくさんいた。

診察してみないと患者の病状もわからないため、

一箇所に集約して待たせるというのは効率は良いが、

正月早々、最も危険な場所に子供達を待たせることになったのも事実である。

このことに病院側は危機感を抱いていないのだろうか?

万が一大人のインフルエンザが乳幼児に移ったりしたら?

という想像力が欠けている人が結構多い気がする。

密室空間に様々な病状の人がガラパゴス化した状態で圧縮されている。

もともと病院は閉ざされている空間だから仕方ないのだろうか…。

子供を守る為に、病院の待合室という空間、環境、空調デザインについては、

アイディアを考えていきたい問題がたくさんある。

■アイディア01

大学病院などの大規模な病院内で空気感染の疑いのある患者、

気管支喘息患者、リハビリテーションが必要な患者など、

患者を区分して、各部屋に入ることで、

効率良く診察前後のケアや院内感染を防ぐことが可能になるというアイディアです。(添付図)

このような区分は明確な診断がなされるまでは患者を差別することにもなりかねないので、

区分けをどこでどうするかが問題点として上がりそうですが、

救急センターの待合室などは特に、

重症化した病状を持ってるとわかる人については、

区分するか、もしくはエアー消毒などをピンポイントで、

当てるなどの感染予防など対策を講じてもらいたいところです。

■アイディア02

屋外から室内に入るときにアルコール洗浄をすると抗菌対策になる

ということは分かっていてもなかなか実行まで踏み出せない人が多い。

逆に室内から屋外に出る時は急いでいて洗浄している暇がないまま

外出するというケースもある。屋内外の境界にこそ抗菌対策が必要なはず。

屋外と屋内を繋ぐ病院の玄関や入口付近に、エアーシャワーを設置する。

消毒効果や脱臭効果もあり、殺菌効果を持った成分を含むエアーを噴出する。

設置スペースを通過するだけで効き目があるため、

必ず殺菌必ず脱臭が出来、屋内空間も清潔に保つことが出来る。

病院内の待合室の環境については、

早急に何か手を打っていかなければいけない問題だと考えています。

待合室の環境に加えて情報環境も再構築が必要だと思います。

■関連情報

随時アップしていきます。

2017年の抱負

【マイプロ工房】マイプロジェクトを創るというベクトル

プロジェクトを作る、シゴトを作るということに最近は非常に興味があって、自分の内から出てくるシゴトってなんだろうとよく考えます。熱量を持ってやれるシゴトってなんでしょうか。自分がやらなくても良い事を誰か他に任せて、自分がやらなきゃいけない事や、自分にしか出来ない事、自分事としてやりたいことに集中することが重要な気がしています。家入一真さんがそんな事を言ってました。スティーブジョブズも朝目が覚めたら、鏡の前で自分が本当にやりたいことにだけ集中せよ。他は捨てされ!みたいな事を言ってました。だけど、そんな環境なんてものは向こう側からは降ってこない。自ら創り上げていくしかない。シゴトを一から創り上げるのは大変だけど、自分にとって意義のある事だったら取り掛かった方が良い。頼まれ事の仕事ではなくてです。

■深く分かり合えるためのコミュニケーション

僕の場合は虹色パラシュートというマイプロジェクトがそれに当たるのかなぁと思うわけですが、お互いに深く分かり合える関係を築くためのコミュニケーションのあり方について、研究したいという気持ちが強いです。分かり合える関係を築くことができれば、コミュニケーションは円滑に進み、日々の生活の中で起きる摩擦や悩み、問題を一つ一つ解決していけそうな気がするんですね。ただ、何をきっかけとして、このプロジェクトを前進させようかというところで止まってしまっています。というのも当事者家族としての問題がひと段落した事も大きいかもしれません。

■自分に毎日負け続ける中でも見えてくる事

ネットラジオのVoicyでReadmasterさんがゲストを招いてシゴトについて語るという番組をしています。絵本作家の生川真悟さんがなぜ絵本作家になったのか。そのいきさつや、現時点での絵本作家としての取り組みや、これからデビューに向けての考え方、幼児虐待防止のためのパンフレト製作に携わる活動など、生川さんの内から出て来るやりたいことというのを大切に毎日自分に負けないために行動しているという事が非常に共感出来る話でした。僕は毎日負けてますね。ここ10年そんな感じです。毎日負け続けて、それをなんとか脱却するには?と考えた挙句行動を起こしたのが3年前。そこから少しずつですが、毎日99%負け続けている状態からから、今はなんとか90%くらいまでにはなってきた気がします。やりたい事を100%やり切る事が出来れば最高ですが、そんな上手い話はなかなか転がっていません。現実を見れば、家族を養うための仕事はしていかないと、家族が路頭に迷う事になってしまう。簡単に環境を変える事は難しいですが、これから向かうベクトルを一定に保ちながら、毎日負け続けるのと、ベクトルが右往左往しながら毎日負け続けるのとは全く違う気がします。何言ってるのかよく分からないかもしれませんが、誰かの持ってる情報を元にではなく、自分が感じて、体験した内から出てきた感情とか言葉とかイメージを最も大切にして、考え続けることなんだと思います。外部の情報は、自分の師からの情報、友人の情報、家族の情報、大切なキーワードから拾える情報だけでも良いかもしれません。

【デザイン思考】目に見えないイメージを視覚化するビジュアリスト

目に見えないイメージや概念を目に見えるようにする視覚表現を探求しているTakebonです。本業も趣味活動も視覚表現の研究を日々積み重ねているような感じです。この視覚表現には発想、表現、伝達があります。アイデアを【発想】して、スケッチで【表現】して、文章にしてコミュニケーションを取って【伝達】していく。Takebonが本業でも趣味でも意識しながらやっていることです。頭の中を如何に見えるようにしていけるか、ビジュアル化していけるかが、デザイナーの腕の見せ所でもあったりします。イメージのビジュアリストを目指しています。今まで見えていなかったイメージをビジュアルとして図解やスケッチに起こしていって、新たな価値を見出していくことが自分の役割だと感じています。

■本業でやってきたこと

誰かの頭の中にあるモヤモヤしたイメージを一枚の絵として具体化することが、僕の得意とすることです。漠然としていてもヒアリングを通してイメージを擦り合わせして行き、一つの具体的なプロダクトやイラストにしていくことをやってきました。プロとしては、プロダクトデザイナー歴10年、スケッチをひたすら描いて、アイデアを考えて、3DCGモデリングで立体化し、3DCADで実装化して、量産化する。そんなことを日々やってきましたが、クライアントさんやエンドユーザーが楽しめるモノ作りをエンターテイメントの分野で追求しています。分野に関して賛否両論ありますが、割り切っています。次のステップに上がるタイミングを逃さないために、あくまでスキルを磨く為にリソースや環境を利用しているということで、少しだけですが、納得感を得られるようになったかと...。実はかなり高度なモデリングが要求され、駆動ギミックやコンセプトカーなどの光学設計を応用した光の演出を搭載しているので、以外と最先端を走っていたりします。大手の製造メーカーもパチンコの枠やスロット筐体の電飾などを参考にしていたりします。

■スケッチとモデリングの双方向ハイブリッド造形法

デザインの領域でいえば、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、3Dモデリング、キャラクターデザインなどを得意としています。ここ3年程で3Dをある程度扱えるようになってきました。まだまだモデラーとしては一人前にはなりきれていませんが、スケッチで描いたものをある程度立体に起こしていく作業は出来るようになってきました。ハイブリッドスケッチモデリングが出来るようになることで、絵に描いた餅ではない、試作化可能なデザイン提案が可能になります。造形力を鍛え、説得力を増すプレゼンテーションが出来るようになることが来年目指すところにもなります。ハイブリッドスタイリングデザインという技をさらに磨いていきます。今年はその成果としては、ROXとMC-βなど、公式な場でデザイン提案物が発表されるということになりました。早速実績が出てきたわけですが、まだまだです。両プロジェクトともCGまでは起こしましたが、ここからが勝負のはずですね。製品化、商品化まで行けるようなプロジェクトを来年は増やして行きたい考えです。

2016年の振り返り 視覚表現を探求した一年

1月 日本の職業をイラストで表現 給料BANK

4月 オフィス向けコミュニケーションロボット ROX

10月 EVコンセプト 【MC-β】のオープンイノベーションデザイン

Co-Labo-Maker & IdeaShare

11月 ダイキン【NEXT AIR】プロジェクト

まとめ

【WEMAKE】NEXT AIRプロジェクトという実証実験から感じたことの備忘録

想像力を鍛えて、創造の火を燃やし続けるには?

■想像力は誰に出もある素質

想像力には、何か具体的なモノをイメージしたり、過去に見たものを想起したり、相手の立場に立って考えるということなどがあります。 自分は想像力がどこまであるかなぁ?と考えると、意外と弱点ばかりみえてしまうものです。絵が下手だしなぁ、とか。文章書くの苦手だしなぁ、とか。でも、想像するという行為は誰もが持っているイメージなんだろうと思います。ケンタッキーのポテトと、マクドナルドのポテトと、ミニストップのポテトの違いや味を瞬時に分かるとか、人の顔を瞬時に区別して名前を呼べるとか、好きな漫画の特定のシーンを頭の中で思い浮かべられるとか。誰しも得意不得意はあっても、想像力というのは、偏りはあれど、持っているモノなんだと考えています。

■想像性を羽ばたかせるエンジン

その生まれ持っている想像力にブレーキをかけてしまうことで、創造性を発揮できていないという人が多いだけではないでしょうか。想像力は誰もが持っていて、その想像性を羽ばたかせる方法を知らないだけであって、誰かのファシリテーションがあったり、そっと手を差し伸べてくれる人がいたり、導いてくれる人が少しいるだけで、人は変われるんじゃないかなぁと僕は考えています。トリガーとなるような、きっかけとなるような、触媒的なエネルギー端末やエンジンがあれば、一気に爆発出来る。それがなんなのかは、いろいろ試してみないとわかりませんが、悪あがきすることでいろいろ見えてくるような気がしています。

■ぐるぐる飛び回ってみよう

頭の中でいろんな翼で飛んでみる。螺旋を描くようにぐるぐる飛んでいると、いつの間にか雲の上まで飛んでいて、景色が変わっている。俯瞰して、自分の着地したいところが見え隠れしているような状態。五感を使ったり、絵を描いてみたり、文章にしてみたり、図を起こしてみたり、直感で考えたり、論理で考えてみたり、いろんなところをぐるぐるとスパイラルを描くように飛んでみると、ひょんなところからヒントを得たり、繋がったりするものです。なので僕は悪あがきするという言葉が結構好きなんです。最後の最後まで四苦八苦あ~でもないこ~でもない、とやっている時はあらゆる角度から見たり、飛んでみたり試行錯誤することで、物事の本質部分が浮き彫りになってきて、徐々に視界がクリアになってきます。

■創造性を育むには、想像脳を働かせよう

こんな体験をたくさん積んでいくと、もっといろんな発想ができたり、想像の翼を使って、創造性のあるモノ作りがしていけるんだろうなぁと漠然と考えています。創造性は想像力を下地にしてこそ、はじめて鍛えられるモノなんだろうなぁと実感しています。これは日々の訓練をコツコツとしていくことで備わってくる気がします。デザイナーであればスケッチを描くこと、企画者であれば、なんでも試していろんな体験体感を蓄積しておくこと、モデラーであれば、目にするモノをモデリングする方法をいく通りも頭の中でシミュレーションする癖をつけること、など、ちょっとした想像力の積み重ねによって、その人の創造性はどこまでも伸ばしていけるんだろうなぁと。だけど人と比較してしまうと、彼はここまでできるのに、僕なんて何にも出てこないやとなって、自分を卑下してしまうんですね。これは学校教育や受験で偏差値で平均よりも上なのか下なのかという基準で自分を評価されてきたことが、名残として社会に出た後も、残ってしまうことも原因としては考えられそうです。

■自分の内から出てくるモノを大切にする

あらゆる見方があって、あらゆる答えの出し方がある。あらゆる価値観や考え方があって、自分の考えていることもちっぽけかもしれないけど、自分の内から出てきたことだから、そのことを突き詰めて考えていけば、いずれは価値が出てくるものになるかもしれない。全ては原石なんだと思って、自分に正直に生きることができたら、この世の中も少しはましになるんじゃないかなぁ、なんて思ったりもします。そのためには導いてくれるような存在が必要になるのかもしれませんが。導くまで行かなくても、応援してくれたり、一緒に奮闘してくれたり、一緒になって楽しんでくれるような人がいたら、こころ強いですよね。内なる炎を燃やし続けられるようなプラットフォームがあると、子供の想像力の火を消すことなく、育んでいってあげられるんだろうなぁと思います。そんなプラットフォームを作って、子供たちの炎を消さない、燃やし続けられるような環境を構築してみたいです。

モノ作りにおける図解表現 その2【図像】イラストレーション

図解の1つにイラストレーションがあります。図像と呼ばれます。このイラストレーションという図解は大変面白い図解です。自分の想像力を最大限に働かせて、イメージを広げて絵を制限や制約に縛られず、描いていきます。どこまで想像を飛ばせるか、妄想できるかによって、アウトプットの質が決まるといっても良いでしょう。イラストレーションによって、思い描いたプロジェクトの理想像を描ききること。デザイナーとして想像力が発揮される場面は、ここにあります。描けないことも多いですが、描き切れた時は、そのプロジェクトは成功する確率が上がります。

■超アマチュアのイラストレーション

子供がポケモンのイラストレーションを描いてくれました。突然です。今まで描いたことが全くないモンスター達をその特徴をズバリ掴んで、色と形でそのモンスターっぽさを表現する。らしさを認識して、記号化する。それをいとも簡単にやり遂げる子供の想起力、想像力、描写力はいったいどこから来るのでしょうか?

■イラストを描く子供の動機とは?

上の絵は、末っ子がはじめに描いた絵です。たまたまテレビでポケモンがやっていたそうです。それを見た後に、イワークを描き始めたそうです。すごーい!すごいね~!とママに褒められた末っ子。それをみていた姉が私もママに褒められたいという気持ちで、描いたのが上の絵です。お互いに私も僕も!とママを驚かせたい。褒められたい一心で、モンスターを描きまくったわけです。すごいですね。

ママのうわぁ!凄い!可愛いね〜!と褒められてる末っ子に触発されて、姉も、私も私も!描けるんだよ!どう?可愛いでしょ?といわんばかりに、兄弟同士で、イラストレーション大会が繰り広げられていたということです。

今回は図解の中の図像=イラストレーションについて子供の絵を導入にして、まとめてみます。子供の想像力のモチベーションはどこからくるんでしょうか?毎日進化していく絵を描くモチベーションはやっぱりママに褒められたい、パパにプレゼントしたい、嬉しそうな顔を見たい、という【気持ち】に潜んでいるんですね。子供から毎日教えられてます。誰かに届けたいという【気持ち】から発するイラストというのは、とても魅力的であって、輝いて見えます。僕もプロとしてデザイナー10年になりますが、子供の想像力には本当に驚かされます。子供達からクリエイティブ・エネルギーを貰っています。

■人に伝えるイラストレーション

完成イメージをプロジェクトメンバーで共有する時には必須の図解資料となるのがイラストレーションです。商品の完成イメージとか、利用シーンとか、どんな機能があるとか、説明する時にはイラストが最も分かりやすい図解となります。発想の起点となる部分でも、文章だけで発想する場合と、イラストを活用して発想する場合とでは、出てくるアウトプットのイメージの鮮明さが変わってくるように思います。 パっと見て商品や製品の全体像が理解出来る強力な武器がイラストレーションといえるでしょう。そしてこのイラストの中には初期のアイディアスケッチやラフスケッチなども含まれます。それはまた別稿で紹介させて頂こうと思います。

■モノを作る為のイラストレーション

特に外観イメージだけでなく、質感や加工方法などについても、イラストレーションに説明書きを追記していくことになります。2次加工の仕様図についても同様ですね。造形物のどの部分に塗装が載るのか、見切り部分はどのラインなのか、誰が見ても一目で分かる、そういう図解を心がける必要があります。 上の図解はROXのデザインモック用の指示書になります。この仕様書を試作業者さんが見てモックが完成していくんですね。仕様書に使われるイラストは既にモデルデータがあればCAD図面化したものを使用したり、キャプチャーを撮影して図示したりして使用します。

■ラベリングの為のイラストレーション

純粋に何かラベリングされてるものに対して、そのラベルのイメージを図解する方法もあります。職業のイメージをイラストにしたり、日々の子供の行動をイラストにするといったものです。僕の場合は給料&職業図鑑に幾つかイラストを掲載頂いた経験がありますが、文字情報の中にイラストがあると、その書籍を手にとって読んでもらったり、ブログを読んでもらったりする時の、情報のアイキャッチにもなります。ラベリングされたものを強調して表現したりしてみる、少しズラしてみたりしているのが給料BANKさんのイラストだったりします。ちなみに、上のイラストレーションは高速料金所のスタッフの特徴を示したものになります。

給料BANK 高速料金所スタッフ

http://kyuryobank.com/other/kosoku.html

モノ作りにおける図解表現その1 【図面】

【境界=間】に佇む

■AIDA

虹色パラシュートプロジェクトの一環として、ロボットアイディアを考案したいと考えています。発達障害児とその家族のコミュニケーションにこそ、スポットを当てていかなければいけない気がしています。【間(AIDA)】を取り持つ存在として、ロボットが【触媒】となり得るのではないだろうかという仮説です。AI機能は基本ベースとして必要最低限だけあれば良いと考えています。間接的に第三者が間に入りコミュニケーションを取るような方式を考えています。こうすることで、客観的立場からの意見をロボットを介して貰うことが出来ます。AI機能は家族同士の日頃の会話や感情の動きなどから、現在の状況を分析し、適切なコミュニケーションを取ります。

■HAZAMA

境界に佇むロボットの役割は、クッション(衝撃吸収剤)であり、余白であり、間であり、中立なのです。あちら側とこちら側の境界に佇むロボットなのです。文化の違いや、価値観の違い、教育の違い、生活背景の違い、そういった違いを認め合えない、分かり合えないことで、生じる問題を解決するためのロボットという存在を追いかけて行きます。これは僕自身が体験してきた問題でもあります。目の前の問題を解決するための手段が分からない状態をアポリアと呼びます。アポリアであっても、なんとかしたい。デザインは問題解決のための手法です。もうそろそろ、欲望の刺激装置としての大量生産デザイナーという、今まで目を背けてきたことから、次のステージに上がっていかなければいけない時かもしれません。シフトチェンジできるようトルクのあるモーターを積んで、一気に駆け上がって行けたらなぁと考えています。間にはまり込んでいるので抜け出す必要があります。

■専門家と繋がるコミュニケーション

つい先日、弁護士.comとココナラの弁護士相談を利用しました。専門家がネット上のサービスに登録していて、相談者が悩みを投稿すると、即座に登録弁護士から回答が帰ってきました。通常ならなかなか直接弁護士に依頼することなんて出来ませんが、簡単な内容での受け答えレベルですが、やりとりさせていただき、非常に有用な情報を得ることが出来ました。ビザスクという専門家に相談できるサービスもあります。これから専門家に気軽にネットを介して相談できるという、新たなプラトフォームが活発化してくるのではないでしょうか。カウンセラー、デザイナー、コンサルタント、企画マン、建築家、企業診断士、弁護士、医師、薬剤師、などなど。今までなかなか接点を持ち得なかった人たちと繋がる。しかも一瞬で。そんな世界が待ち受けています。専門家が受け答えしてくれる場合、今は文字でやりとりしていますが、これが会話に、対話になってくるはずです。そんな時に、ロボットを介して対話する、といった間にロボットというキャラクター性を持った存在が介在することで、クッションとなり、コミュニケーションがスムーズにできるようになるのではないだろうか。そんな予感がしています。

具体的にはまだまだこれからの企画ですが、グツグツ煮込んで、革新的ロボットを産み出してみたいなぁと考えています。ロボットへの愛着は果たして醸成できるのでしょうか、親近感、親密感、親和感を持つことができれば、家族の中の問題を解決する糸口が見つかるかもしれません。アポリアな問題を野放しにしておくことは出来ません。遠回りになるかもしれません。しかし何もせずにはいられませんよね。

ロボットの存在価値

■コミュニケーションをサポートするロボット

■NEXT AIRプロジェクト

研究開発のオープンプラットフォームCo-labo-maker

研究開発のオープンプラットフォームCo-labo-makerは、友人の古谷優貴さんが発案したプロジェクトです。ギルドワークス主催のMVP Awardにて見事グランプリを獲得しました。Co-labo-makerのネーミングの考案と、ロゴマークの制作をお手伝いさせて頂きました。古谷氏の進めるCo-labo-makerとは少し違った視点から、研究のコラボレーションについて、考察をしてみたいと思います。

■研究開発はオープン化可能か?

企業における研究開発は、自社の新商品開発に繋がるようなものであったり、企業理念や事業構想に基づくものであったりする為に、オープン化は基本的に難しいだろうと思います。利益追求型の企業は競合他社に負けるわけにはいかないので、研究をオープンにすることは基本しませんよね。先にやられては困るから。同じような目的を達成するために、同業者が結束してプロジェクトを動かす時に、コラボレーションしたり、あらゆる技術を統合化しないと実現出来ないような問題解決をする場合は、あらゆる研究を同時並行的に推進しつつ、成果を上げていかなければいけない気がします。そういうコラボ・イノベーションがこれから活発に推進されてくるのではないかと予測します。海外ではよくある事例かもしれませんが。例えば解決方法は非公開だけど、研究しているテーマや進捗具合の一部は公開して、興味がある専門機関や企業がアプローチしやすいように情報共有をしたり、研究機器レンタルと併せて、研究内容を紹介したりと、関連する研究部門との横のつながりを深めるためには、縦割りではなく、横断的に研究共有をしていく必要もあるのではないでしょうか。

■研究開発をオープンにする目的

利益重視の企業の研究開発ではオープンにすることによるデメリットが先に見えてきてしまい、なかなかオープン化までは至らないかもしれません。しかし、社会の問題や課題を解決しようとしているNPOや一般社団法人の団体、大学の研究機関にとっては、強力な武器になり得ます。志で動いている各代表が掲げている目的を達成するために、研究支援を募り、共感する人達が、企業や地域の垣根を越えて集まることが出来るプラットフォームがあったらどうなるでしょうか。大企業でも縦割の組織構造に閉塞感を感じ、横の繋がりを生かして、事業開発を進めようとしている団体もあります。One JAPANですね。これは企業だけでなく、研究の分野でも、これからの次世代の若者達が気づき、横断的に色々な研究機関と繋がり、事業を活性化していくような流れも出てくるのではないかと予測します。そのひとつのトリガーになるのがこのCo-labo-makerではないでしょうか。研究機器をレンタルしてその収益を上げる仕組み、研究分野の情報ネットワークのプラットフォームとして、大きな広がりを見せていくのではないかと考えています。大学は色々な縛りや昔からの古い考えで成り立っているような組織のところも結構ありそうな気がしますが…。

■社会的な課題を解決する為に

出来る範囲で社会的な問題に対する支援活動や解決の為の取り組みを続けている組織や団体が、横断的に研究開発のプラットフォームを紹介してマッチングするCo-labo-makerの情報ネットワークに登録を行い、専門研究機関の研究設備を借りて、支援の幅と深さを広げることが出来たら、組織という枠を越えて、支援、教育、共創プロジェクトを強力に推し進めることが出来るかもしれません。それぞれの機関だけでは限界があるような難問を解決していくためには様々な機関が横断的に繋がり、共創できるような仕組みが必要となってきます。その布石がCo-labo-makerになる日は近いと考えます。NPO団体や中小企業、大学内の一研究施設など、ひとつの小さな組織だけでは出来ないような研究を、後押しするようなサービスが提供されれば、日本の最先端の研究成果が、革新的なプロダクトやサービスとして世の中に出てくる日も近くなるのではないかと密かに期待しつつ、Co-labo-makerを引き続き応援していきたいと考えています!

遊びを創る子供達に学ぶこと

オープンプラットフォームにおけるオンラインコミュニケーション

オープンプラットフォームWEMAKE 新機能【チーム制】の導入! 【Air-Sense】一次審査通過

■一次審査を通過しました

株式会社A(エース)さんが主催運営するWEMAKEにて、空調のDAIKINによる共創プロジェクトが開催されています。私が提案する空調ロボットAir-senseが一次審査を通過致しました。6案提案しなんとか1案選考に残りました。6打数1安打でした。安打までは未だ至っていないかもしれませんが、メーカーさんには何かしら光るものを感じ取ってもたえたのではないかと。

今後は、みなさんと一緒にホームランになるようなブラッシュアップを行って行きたいと考えています!まだまだコンセプトや利用シーンも限定的で、スタイリングも少しずつブラッシュアップしている段階です。思いつきのアイディアの段階から抜け出し切れていません。これを思い込んでグツグツ煮込んで、チームでサイクルを回しながら、より良いアイディアに昇華していけたらと考えています。。

■WEMAKEプロジェクトの新しい試み チーム制の導入を実装!

WEMAKEさんのプロジェクトとしてはOLYMPUSのAir01プロジェクト、富士ゼロックスROXプロジェクトに続く、1次審査通過となりました。そして今回WEMAKEで今までと決定的に変わったシステムがチーム制になったということです。投稿者だけでなく、チームに参加している各専門家の方たちと一緒にコンセプトをブラッシュアップしたり、役割分担して、議論を進め、資料を改善し、商品化に向けてビジネスモデルや価値検証を行っていくような流れになるかと思います。

■オープンプラットフォームの中のクローズドコミュニティ

これは富士ゼロックスさんの価値あるコミュニケーションを実現するソリューションのアイディア公募の時に私も課題だと感じていた部分でした。プロジェクトへの参加意識を持ってもらうために、積極的に関わってくれそうな人を招待して、オープンな中にも、クローズドなコミュニティを作るという仕掛けですね。僕はこの方式に賛成で、不特定多数の人たちが集まって、議論をしても、いいね!以上の深さを持ったディスカッションやブレストやアイディア検討は不可能だと考えているからです。

■チーム制でより深い議論を巻き起こす

基本は投稿者やメーカーのメンターの方が舵取りをしていくわけですが、そこに参加する人がどのような役割で、どんなコメントを期待されていたりするのかということは、チームになっていないとなかなか意識付けが難しいんじゃないかと思うのです。

そうなると一般コメントとしては広く浅く意見を募ることは出来ますが、製品コンセプトや製品の基本仕様を考えている投稿者やメンターの方にとっては、より専門的な知識を持った立場の方からの意見や、各得意分野に特化した役割で、コメントをもらいより良い仕様にブラッシュアップをしてきたいというのが本音だと思うわけです。

チーム制ではより深い考察や議論を行えるようなディープコミュニティが必要です。最終的にアイディアを絞ったり、決定したり、重要な場面でディレクションする立場の人達は、少数精鋭でやるほうが良いんじゃないかと考えています。

■ロボットの存在意義を今一度考えてみたい

富士ゼロックスのROXは、オーフィス向けファシリテーションロボットです。今回提案するAir-Senseは、家庭向けロボットです。またしてもロボットのアイディアが残りました。空調を有効に活用するシーンはどういった場面があり得るだろうか。人間のバイタル情報をセンサリングして、空気をコントロールし、生活の質を変えるようなロボットは可能だろうか。人が愛着を持って、ロボットと接しながら、目の前に抱えている問題をクリアしていくことが可能なロボットは作れるだろうか?この1ヶ月で十分にみなさんと考えていけたら幸いです。

HONDA オープンイノベーションプロジェクト 米国メディアパネルイノベーションアワード Industrial Design Award受賞

CEATEC2016 米国メディアパネルイノベーションアワードにて

ホンダが出展するオープンイノベーションモデルがIndustrial Design部門賞を

受賞したそうです!本当におめでとうございます!

審査員コメント

「誰もが子供の頃ノートに描いた自分だけの夢のクルマ。

それが今は、最新の3Dプリンタ技術を使うことで現実になる。

そんな未来への創造力をかきたてる技術にこのアワードが贈られるのは当然のことです」

■屋台カフェ×EV車という発想

ブースの片隅に私の提案したCAFE DE KOKOちゃんが展示されていました。ボードですがね…。CGなので、既に出来てるじゃん!という 声もあり、ありがたい限りでした。結構目を留めてくださる方もいました。MC-βの汎用骨格ベースは守りつつ、他の部分はフリースタイルでアイディアからデザインまで行いました。鎌倉で活用する屋台がコンセプト。人が集まってくるような仕掛けやデザインが必要でした。屋台という具体的なコンテンツをどうクルマとして表現するのか。悩みに悩みました。最初は古いわらび餅を売っているような屋台にしてみたり、わたがし屋さんにしてみたり。ホンダさんからもっと現代風にしたいというご要望を受けて、最近流行りのインテリアを参考にしてまとめたのがこの屋台です。

■クルマもオープンイノベーション

ホンダさんブースの入り口付近のホワイトボードに大きく掲載されていました!メディアでもプレスリリースとして取り上げていただき、大変光栄です!モデリングデザイナーとしての実績になりました。ホンダさんが米国メディアパネルアワードを受賞したことで、自動車業界でのオープンイノベーションはさらに加速していくと思われます。今までインハウスでしかデザインされてこなったクルマを、誰もがデザインできるチャンスが到来します。大手メーカーに勤務していなくても、自分の実力をオープンに試して、お客さんの声をダイレクトに聞ける。そんな関係がこれから様々な企業で構築されていくと思われます。プロジェクト単位で人が集まり、共感できるプロジェクトに人が集まる。そんな時代の幕開けですね。

伝染するデザイン

数珠つなぎに繋がる縁

ロックンと再会〜!の巻

オープンプロジェクトとクローズドプロジェクト

CEATEC2016デビューHONDA MC-βのコンセプトデザイン提案について

今回CEATECに出展が決まった自分の中では、大きな大きなプロジェクト。この機会を頂いたカブクの横井さん、ランサーズの西藤さん、庄田さんには感謝しきれません!コンセプトカーをデザインすることは長年の夢でしたが、こんな形で実現するなんて、本当に夢のまた夢です。プレスリリースの記事でもデザイナー総勢10名の方の中より私のデザインをトップに持ってきて掲載頂けたことは大変光栄なことです。大手メーカーが進めるオープンイノベーションの波に乗って、自分をブラッシュアップしながら、さらに進化していきたいです。改めて気が引き締まりました!

■移動式販売モデルカーとしてのアイディア

本プロジェクトは、ROXプロジェクトに引き続き、オープンイノベーションプロジェクト第二弾です!出展用のデザイン案については、企画アイディア段階から関わらせていただき、私の提案した後部ユニットの着脱式アイディアを評価して頂き、最終案でもそのアイディアを具現化する形となっています。 なぜ着脱式なのか。これは移動式の屋台というテーマを頂いた際に、どうしてもネックになってくるのが、汎用的なスタイリングコンセプトカーデザインの中にも、具体的なコンテンツとして、屋台が含まれてくるということです。抽象と具象の合いの子みたいなイメージですね。それでいて、地域の特色を全面に打ち出していくスタイリングにまとめていかなければいけない。

■古民家のようなクルマ

ヒントにしたのは古民家です。古き良き伝統や文化をこよなく愛し、時代性や建物の歴史を重んじる鎌倉のイメージから、古い中にも現代の時代性を取り入れて若者に人気の古民家カフェ。このイメージが移動式屋台とマッチするのではないかという仮説の元スケッチを進め、出来上がったコンセプトです。また屋台というと古き良き移動屋台もありますが、鎌倉の景観の中に溶け込み、誰もがハッと足を止めて近寄ってくるような先進性のあるデザインにもしたいと考えていました。そこで、全体の外観スタイリングは古民家をイメージしつつも、屋台の外観とインテリアについては男前インテリアなどのイメージを参考にしながら、ブラックと木製パネルのコントラストによって、今までにないコンセプトカーを実現しました。インテリア照明に使われるような照明を後部に持ってくることでアイキャッチにもなり、夜の屋台としても機能することが可能になります。

■今後は?

今回のプロジェクトはとても刺激的で良い経験になりました。実現性については現時点では考慮に入れていませんが、着脱する機構や安全性など考慮しながら、さらにモデルを詰めてブラッシュアップしていけば、実現不可能ではないはずです。CEATECでの評判によっては今後ステップアップしてモック製作などが出来たら、最高だと考えていますが、こればかりはメーカーさんの意向に沿うしかありませんので、良い方向に進んでいけると良いなぁと。カブクの横井さんが不眠不休で仕上げたコンセプトモデルも素晴らしいです。是非とも明日拝見させて頂き、3Dプリンターの可能性を探ると共に、勉強させて頂き、出来ることはすべて吸収して帰ってきたいと思っています。

■オープンイノベーション市場に求められるのはデザイン力

ROXとMC-β改モデル、どちらも共通して評価を受けているのが、スタイリングデザインだと感じています。今まで養ってきたスキルを活かしたモノづくりをしていきたい!という想いの元、オープンイノベーションという新たな価値を生み出すステージでどこまで自分のデザイン力が通用するのか、この一年はいろいろなプロジェクトに出品提案しながら、試してきましたが、一定の成果はあげられたかなぁと思っています。目の前にあるチャンスをものにして、確実にステップアップしていけたら良いなぁと思っています。

■まとめ

まだまだ、ひよっこです。恩師からはある環境にいる限りは、お前はデザイナーでは無いという言葉も頂いたこともありました。真摯に受け止めつつも、何かしなければいけないという焦燥感にかられながら、少しずつ前に進んでいる状況です。自分の得意分野の技を磨きあげて、誰にも真似できない、自分だけの独自の表現方法なり、伝達手段なり、発想法を作り上げていきたいと考えています。まだまだ発展途上にある自分ですが、これからも地道に頑張って行きたいと思いますので、みなさんよろしくお願いします!

鏡ゲームを通して想像力を鍛える

大橋さんのアイディアシェアにて開催させて頂いた

数多くのアイディアをご投稿いただきました。

その中で有効活用できそうだと考えているアイディアについて、少しまとめてみました。

■鏡ゲームを通してイメージ出来るようになること

上図はyukiさんから頂いた鏡ゲームというアイディアです。

家の犬は鏡の前に立つと、他の犬が目の前にいると勘違いして吠えます(笑)。

同じように自分の姿を客観的に見れずに、

自分の鏡を想像することが困難だという特徴を持った人がいるとします。

他人がされていることにも、想像力が働きづらいというのもあります。

そんな時に、自分が同じようにされたらいやだなぁと思えるようになれば、

嫌がらせをしたり、自分が嫌だと思うようなことを他人することがなくなります。

想像力が働くからですね。

■幼児どうしのコミュニケーションの方法

じゃあどうやって他人の気持ちを汲み取れるようになるのでしょうか。

2、3歳の子供もおもちゃは他人のものでも自分のもの、というように、

身の回りのものは自分のものだと思っていたりするので、他人のものでも平気に奪って

喧嘩になることがしょっちゅうだと思います。

逆の立場で、

楽しく遊んでいたおもちゃを友達に勝手に取られてしまい、

大泣きすることもあるでしょう。そこで、親や幼稚園の先生が、

おもちゃ取られるのは嫌な気持ちになるよね。

だから、誰か他の人のおもちゃを取るのはやめようね。といって聞かせます。

そういうことを繰り返し言うことで、自然と、

自分が嫌だと思うことは他人はしてはいけないんだ、

ということを学んでいくわけです。

■鏡ゲームを活用してロールプレイングする

発達障害児の子供はそういう想像力を働かせて、

他人の想いを汲み取るということが苦手な子が多いようです。

その結果他人の思いは無視して、おもちゃを取ってしまったり、

傷つけてしまったりすることがあるようです。

そこで、「鏡ゲーム」という自分の行動の振り返りシミュレーションの

ようなことをすることで、自分があたかもされたかのような、

想像しやすいような方法で、ロールプレイングができるようなツールがあれば、

他人の気持ちが理解できて、ひょっとすると

想像力を鍛えていくことができるかもしれません。

子供対子供の喧嘩に割って入るのはどうか、という人もいらっしゃるかもしれませんが、

おせっかいでも、行動を起こしていきたいところです。

大人になってからでは、固定観念ばかりがこびりついてしまって、

なかなか言っても効かないという状態に陥る前に、

対策を是非とも取っていただきたいです。

■代役ロボットを立ててコミュニケーション

コミュニケーションの方法は直接ではなく、

例えばロボットを媒介にしてしても良いでしょう。

鏡ゲームのアプリをインストールしておくと、ケースバイケースで、

いままでの経験や知見やリサーチから、様々なシチュエーションごとに、

ロールプレイングゲームができるようにプリセットが用意されています。

そこで、似たような事例を選択してゲームを開始すると、

ロボットが代役になってストーリーを語り始めます。

子供はどのお話に夢中になりながらも、なぜこの場面で、

ひとのおもちゃを取っちゃいけないのかを客観的にではなく、

共感することで、主観的に理解できるようになります。

■まとめ

このようなツールを使えば、主観的にしか物事を考えられない人であっても、

他人の別の視点ではどう見えるのかをこのツールを通して、

イメージし、共感し、想像することができるようになるのではないかと

あくまで仮説段階ですが、考えられます。

どうにかして、コミュニケーションを円滑にできるロボットを実現したい。

AIロボットや、対話ロボットなどの技術を駆使して本当に解決すべきは

文化が違う人同士でも、お互いに理解し合えて、共生していくことが出来るような、

想像力を鍛えていくことだと思います。

みなさんはどうお考えになりますか。

想像力と自己中と苦手なこと

オープンイノベーションデザインの役割

coconalaサービス50件達成を振り返ってみる

発達障害児の支援「虹色パラシュート」

発達障害児のコミュニケーション支援ツールに関するアイディアを公募させて頂きました。

非常に多くの反響をいただき、14件ものアイディアをご投稿頂きました。

教育機関で発達障害の支援をされている方からの有用なアイディアなど、

本当に参考になるアイディアばかりで、当選者を決定するにも本当に悩みました。

■今後のアクション

以下のようなことをしていこうと考えております。

・投稿頂いたアイディアを参考にさせて頂きながら、新規事業に結びつけていく。

・スモールビジネスとして、やれることから少しずつやっていく。

・興味のある方や、同じような課題を解決したいという方と共に、

既存サービスのブラッシュアップや、新たなサービスやプロダクト開発につなげていく。

・デザインの力で発達障害児の為に出来ることを一歩ずつ進めていく。

・発達障害者がより良く生きやすい環境を構築するために、家族とのより良い関係構築や、

社会との関わり方についてアイディアを練っていく。

■具体的な行動

・facebook上に虹色パラシュートというページを立ち上げて、情報発信を行っていきます。

・インスタントチームで、発達障害児のコミュニケーション支援を考える会を立ち上げました。

・引き続きマイプロジェクトとして、アイディア出しを進め

情報発信サイト上でアイディアを共有していきます。

関連するサービスや、同じような志を持って社会の課題解決に結びつけていこうとする有志の方や、

クリエイティブの力で問題解決を図っていきたいと考えている方、

当活動にご支援いただける方などと一緒にこの取り組みを推進していけたら幸いです。

まだまだスタート地点に立ったばかりですが、

この活動が同じように悩んでいる方のお役に立てたらうれしいです。

■家族の支援

投稿アイディアを拝見させて頂きながら、より強く思った事は、

当事者ではなくその家族のためのコミュニケーション支援が不可欠だということです。

ハイブリッドスタイリングデザイン

8月後半から今月にかけて、とあるオープンイノベーションプロジェクトに

参加させていただく機会に恵まれました。

詳しいことはまだ公表はできませんが、

今までにデザイナーとしてキャリアアップを図ってきたことが、

着実に成果につながったと実感出来るプロジェクトでした。

今回関わったプロジェクトは、アイディアと造形センスを求められるシゴトでした。

ユニークなアイディアと、合理的な機能を兼ね備えたアイディアが評価され、

特定ターゲットの人たちが気になって足を留めるような魅力のあるデザインに仕上げ、

最終CGデザイン選考まで残り、10月のとある大きな展示会で発表されることになりました。

このプロジェクトはデザイナーとして絶好のアピールになると考えていましたので、

何がんなでも絶対にとってやるとい意気込みで粘りに粘って獲得した案件です。

デザインとCGという得意分野を活かせるプロジェクトでしたので、

泥臭いながらも、マメに進捗確認を行いながら、クライアントさんがどんなことを

求めているのかを手探りですが、スケッチも複数案提案しながら、探っていきました。

公表が出来るようになったら、企画アイディア出し~デザインプロセス~モデリングまでの

過程を説明したいと考えています。

■ハイブリッド造形思考を活用しよう!

私の本業はアミューズメント分野ですが、

他の業界と比べると割とデザインの自由度も高いほうだと思います。

初期の企画アイディア出しもモデリングの自由度も、

家電や他のプロダクトと比べると、高い方です。

制約の中に収まり、設計機構が実装化可能であれば、極端な話なんでもありです。

つまりデザイナーの想像したイメージをそのまま形に落とし込んでいけます。

だからこそ、デザイナーは単にスケッチを描いていれば良いわけでなく、

スタイリングの監修が出来て、モデリングも出来るというスキルが求められてきています。

かなり難度が高いデザイン×モデリングスキルが必要になってきました。

そこで、僕は3年前に思い切ってモデラーへ転向して、CADやCGを少しずつですが、

覚えてデザイナー自らがモデリングも出来ることで、お客さんとのコミュニケーション手段の

幅を広げつつ、他を圧倒するような見栄えのするデザインを追求してきたわけです。

造形思考を2Dのスケッチで詰めていく段階から解放して、

自分で形を作り上げていくモデリングの過程を踏めるようになったことで、

デザインの表現力と伝達力が大幅にレベルアップしました。

といってもまだまだスケッチとモデリングとの間には大きな壁があるのが現状です。

スケッチとモデリングのイメージ共有化の技をさらに磨き上げていく必要性を痛切に感じます。

少しずつですが着実なステップアップを踏んできました。

■反省点を振り返り

今回のプロジェクトでは試行錯誤の連続でしたが、

なんとかコンセプトモデルとしては魅せられるレベルには達しました。

しかし実現性の面でいけば、規約制約などは考慮しきれておらず、

モデリングにも粗が目立つ状態で、時間の都合もありましたが、

次のシゴトに活かしていきたい課題もいろいろとあります。

自分一人だけの力で企画を練るということにはまだまだ限界があり、

常日頃からインプットする量ももっともっと増やしていくことが重要だと感じました。

違和感の積み重ねですね。

モデリング技術とデザイン力をさらに磨いて、

近未来に実現するソリューションをデザインの力で

目に見えるようにしていきたいと考えています。

オープンイノベーションには、デザインの力が不可欠です。

さらにはイノベーションを実現するためのシミュレーションにはモデリングが不可欠です。

■提供可能な価値を活かせる場を自ら作り上げるには?

このようにして、デザイナーとモデラーのスキルを掛け合わせることで、

相乗効果を生み出し、効率化を図りながらも、独自のデザイン造形思考を練り上げるプロセスが確立してきました。

モデリングは正直なところ3Dの立体把握が苦手だったので、モデリングスキルを身につければ、

弱点を補えるだろうという気持ちで始めたところもありますが、

ようやく最近になって、デザインとモデリングを総合したスタイリングが生み出せるようになり、

実績が少しずつ増えてきつつある段階です。

自分のシゴトの提供価値を高める為には、技を磨くことだと思います。

発想力、表現力、伝達力という技を磨いて磨いて、ブラッシュアップしていけば、

自分にしかできないデザイン、自分にしか提案できないアイディア、自分にしか造形できないモデリング

が出来上がるのではないかと考えています。

■得意技で勝負出来る世界を考えて見ると

ただし、デザインとモデリングが出来る人なんてこの世の中にはたくさんいると思います。

ゲーム業界であれば特に、クリーチャー系やキャラクターモデリングなど、手描きスケッチからモデリングまで

一人でやってしまうような達人さんがたくさんいる世界です。

そこで、自分だけにしかできない、提供価値ってなんだろうとふと考えてみました。

ゲームでは難しいかもしれないですが、プロダクト分野であれば割といけるんじゃないか。

プロダクトデザインの世界では、デザイナーとモデラーの分業化が進んでいて、

デザイナーがモデリングまでやるという機会自体が少なくなりつつあります。

またモデラーはデザイナーからの指示がないとモデリング出来ないような人が増えてきているように思います。

これは問題です。お互いの領域に寄り添いながら、お互いの領域に歩み寄りつつ、

分業の垣根を越えて良いもの作ろうよ!と一致団結しない限りはイノベーションなんて生まれないと考えたほうが良いです。

オープンイノベーションを強力に推し進めていくためには、共有可能なイメージが必要です。

具体的に描かれたビジョンが必要です。それは時にはコンセプトであり、

時にはデザインモックであり、時には抽象的なビジネスモデルかもしれません。

どの場面でも重要なのがイメージ可能な指針=記号だと思います。

この記号を示すことができる唯一の職能はデザイナーだと思います。

恩師から教わり、ずっと言われ続けていることでもあります。

未来を予測し、洞察し、ビジョンを描けるデザイナーが活躍出来る世界こそ、

オープンイノベーションを産み出す新規事業部門や、

異業種横断型共創プロジェクトだったり するのではないでしょうか。

ご興味ある方は是非ともお声がけ頂けたらと思います!

得意分野のシェアリングエコノミー

点は線で繋がっていく

■ボツネタは本当にボツになるのか?

過去に必死に考えたアイディアはコンペ採用ならない場合、無駄なのでしょうか?

実績が出ない時程不安になりがちです。

僕も実績が無い時は認められていない気がして不安な時期が続いたこともあります。

しかし、視点を変えて、全てのアイディアやプロジェクトは過去からの繋がりによって産まれてくると考えましょう。

あの時あの瞬間にあのアイディアを考えていなかったら、今このプロジェクトは無い。

実際私が関わっているROXの元ネタは過去にストックした、

こんなロボットあったら良いのになぁという素案を発展させたものでした。

■肯定的に考える癖をつける

目の前にある頼まれ事を丁寧に作りこむと、

もし不採用になったとしても次に繋がっていきます。

不採用の時こそチャンスだと捉えましょう。

審査する側の人が脳内でイメージしていたものとマッチングしなかっただけです。

刺さらなかっただけです。

アイディアは非常に素晴らしい可能性があります。

その時点で他の人が考えたアイディアと類似していたり、

既存商品でそのアイディアに近いものがあったとします。

そこであ~こんなアイディアはもうあるよね~。

で終わるのか、既に世の中に出てたのか~畜生~!

もっと早くに思い浮かんでいたら、大成功してたかもしれないじゃないか~。

的は外れていないんだ。この調子でアイディアをもっともっと考えていこう!

とポジティブに考えるかで、その次のステップでの初動が違ってきます。

ボツったネタも大切に自分の糧にしていくことで、

経験値も上がり、似たようなテーマが来た時に応用が利くようになってきます。

アイディアをストックしておけば、どこかの機会でブラッシュアップするチャンスが産まれます。

企画脳の育て方

ROXの意外な意味とは?

Maker Faire 2016 Tokyo行ってきました!

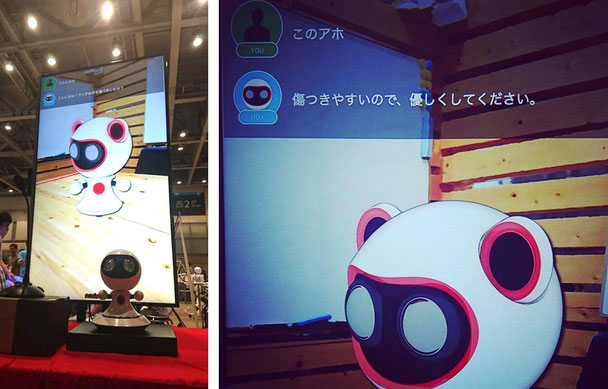

●富士ゼロックス展示ブース

手作りのロボット達がひしめきあう中、Pepperのカスタムロボットが展示されている一角に、ROXのブースが!!足を止めてコンセプトムービーを見る女性、デモ展示に話掛ける子供達、鋭い突っ込みをいれるビジネスマン。反響はかなり大きかったようです!ROXのデザインに共感した富士ゼロックス社員の有志が集まり、ROXプロジェクトが立ち上がったのがついこの前の話。この短期間でデモ展示まで漕ぎ着けるには相当の苦労と努力もあったと思います。僕は微力ながらデザイナーとして関わらせて頂きましたが、ついにROXが走り始めたんだなぁと思うと、非常に感慨深いものがこみ上げてきました。

●モックアップ

モック用の3Dデータまでお手伝いさせて頂きました。富士ゼロックスさんの試作パートナーにて製作をして頂きました。予想以上にサイズは大きい感じがしましたが、おそらく手動で可動させるための簡易機構スペースが確保できず、一回り大きくなったんじゃないかなぁと。モックの出来はかなり良かったです!!塗装の見切り、部品分割ライン、2次加工共に、丁寧な仕上がり、非常に良い!スタッフさんのお話を伺うと、女性や子供に人気があったみたいです!可愛いROXが立体になった瞬間は感動でした!

●ROXと対話が出来るデモ Nextreamerさん

画面上のROXとAIテクノロジーによる対話が可能。最先端AI技術と提案デザインの融合がされていました。簡単な質問にROXが受け答えしてくれるというもの。Siriに近い感じですかね。音声認識は卓上マイクの録音ボタンを押しながら聞き取る。聞き取りしている時にROXが横を向いて耳を傾けているように魅せることで、親近感が沸く演出を組み込んでいます。

ROXのコミカルなアクションと音声認識アルゴリズムとAI機能が実現出来そうな予感を感じさせてくれるデモです!リアルな世界のROXとデジタルなROXとで、用途を使い分けすれば、ビジネスシーンでも効果的なファシリテーションをしてくれそう。ROXが時代の潮流に乗れば、話題性のある商品になること間違いなし。Nextreamerさんは、AIサムライというものも開発しており、非常に面白い企業様です!僕はCGデザインを担当させて頂きました。CellEdgeレンダリングでアニメ風に、耳は最新のModo10に搭載された「MeshFusion」にて制作しました。

●リトルソフトウェアさんの感情センサリングデモ

脳波センサーを用いて、ユーザーの感情をモニタリングします。顔認識による感情読み取り技術も持あるそうです。会議中の盛り上がり具合をROXが感情をセンサリングしてくれる。感性シリーズという技術を持った少数精鋭の企業様ですが、大手自動車メーカーや医療機関とも技術協力関係があるとのことです。医療分野では認知症患者の脳波データを収集分析し、認知症になる前の段階で予防する為の研究を行っていたり、自動車メーカーとのコラボでは、運転中の居眠りを防ぐ為の感情センサリング情報から適切な音楽を流すという研究開発まで行っています。様々な領域で「感情」センサリング技術が活用され始めており、引き手数多な企業様です!

●ROXプロジェクトで共創するということ

大手メーカーが社外にアイディアを求め、社外の評価を求め、大手のリソースを武器に、オープンイノベーションを起こしていく時代。社内だけのノウハウ活用では勝ち残っていけないことに気づき、いち早くベンチャー企業や中小企業とコラボレーションして、今までに無い価値を生み出す商品が今後続々と産まれてきます。「競争する」のではなく、「共創する」というキャッチフレーズに共感。この共創プロジェクトに参加出来ることは大変貴重な体験になり、デザイナーとしても是非とも商品化まで漕ぎ着けたいと考えています。

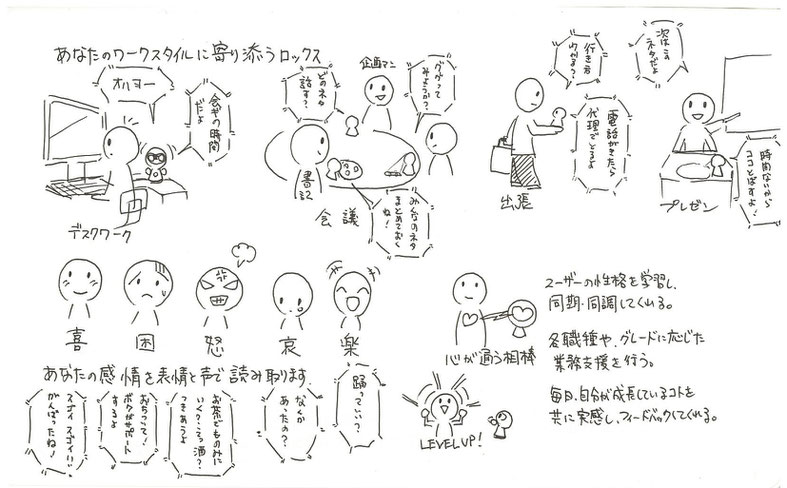

ROXの活用シーン<職場編>

ROXはオフィスの相棒としてビジネスシーンで活躍します。

あなたのワークスタイルに寄り添うROXをイメージスケッチしました。

感情を読み取ることが出来れば、プレゼン後にはほめちぎりROXになったり、トラブルが起きたらROXがサポートをしてくれたり、人間関係で上手く行かずに悩んでいる時には、相談に乗ってくれたり、そんなシーンが思い浮かびます。

ビジネスでは失敗は許されませんが、その為に、人にかかるストレスは莫大なものだと思います。人のケアレスミスやヒヤリハットなども、ロボットが介在することで、ストレスフリーな社会を実現することに貢献出来るのではないかと考えます。

■竹内義春さんの記事

中小企業のメンタルヘルス対策に、今、必要なこと

http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/1403/06/news037.html

同僚の話を聞く、ましてや、ネガティブな状態になっている人の話を聞くとなると、「ちゃんと話を聞けるだろうか?」「気の利いたアドバイスができるだろうか」「もし、自分が関わることでもっと悪くしてしまったらどうしよう」……そんな不安や恐れを抱いてしまい、声を掛けたくても掛けられないというのが、実際のところではないでしょうか。

上司が部下に話しを聞くにも、どう話をすれば良いか分からない。ネガティブなイメージを持っている部下をどうポジティブにしていいかわからない。そんな時にROXを間接的に間に挟んで悩みを聞いてくれる存在になったら、スッキリして、気持ちも整理して、仕事に臨めるようになるかもしれません。

仕事の中には、大変なことも、苦しいことも、辛いこともたくさんあります。しかし、職場の雰囲気やコミュニケーションが良くて、何でも話し合えて、仲間と毎日を充実した気持ちで働くことができたら、メンタル的な不調も起きないでしょうし、自殺まで追い込まれることもないでしょう。そして何より、仕事が楽しくなってくるはずです。

ROXが職場で働く人のメンタルヘルスに関わることが出来れば、より良い仕事環境を実現でき、同僚や上司に話しづらい時、ROXが話を聞いてくれる。人には言いづらいことをロボットだったら、話しやすい。そんな職場の未来を担うROXになってくれたらと感じます。近い将来、AI機能で対話型のロボットが登場するかもしれませんが、AI機能を搭載しなくても、ROXを媒介した対話というのも、face to faceに不安を覚えている人であれば、親しみが沸くROXに正直に話しをしてくれるかもしれません。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から